栄養の基本

私は古来から言われている「バランスの良い食事」が最良の健康法だと思っています。

「からだに悪いものを摂らない」というのは、ほかでバランスがとれるので良いことだと思います。

しかし「これだけ食べていれば大丈夫」という発想は危険です。

この栄養素が大切、という情報を「ということはこのサプリでこの栄養素を補給すればいい」などと解釈してしまうケースや、そのような健康法を耳にすることがありますが、素人考えでも「噛むこと」「消化する機能」を使わず栄養だけ摂取すればいいわけではないことがわかります。

また各食材の栄養や人体に与える影響など、科学がすべてを解き明かしているわけではないですし、食に関する常識が時代によってどんどん変化していることも理解しておきましょう。

5大栄養素

5大栄養素:炭水化物・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラル

3大栄養素:炭水化物・脂質・タンパク質

※炭水化物を糖質と食物繊維に分けて、6大栄養素という場合もあります。

主な役割は以下の通りです。

炭水化物(糖質)・脂質…エネルギー源となる

タンパク質…からだをつくる

ビタミン・ミネラル…からだの調子を整える

以下、各栄養素ごとに見ていきます。

食材は黄色のマーカーで表示しています。

参考資料

推定エネルギー必要量(Kcal/日)厚生労働省資料より

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 18~29(歳) | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |

| 30~49(歳) | 2,300 | 2,700 | 3,050 | 1,750 | 2,050 | 2,350 |

| 50~64(歳) | 2,200 | 2,600 | 2,950 | 1,650 | 1,950 | 2,250 |

| 65~74(歳) | 2,050 | 2,400 | 2,750 | 1,550 | 1,850 | 2,100 |

| 75 以上(歳) | 1,800 | 2,100 | ─ | 1,400 | 1,650 | ─ |

炭水化物

炭水化物は脳と身体のエネルギー源です。1g=4Kcalのエネルギーとなります。

炭水化物 = 糖質(消化される) + 食物繊維(消化されない) です。

ただし、炭水化物を制限することを「糖質制限」というように、炭水化物=糖質 という意味で使われることも多いです。

不足すると疲れやすくなったり、思考力が低下します。また糖質不足を補うためタンパク質を分解するため筋肉量の低下・肝臓の負担が増える可能性があります。

食品例:ごはん・パン・うどん等の麺類・イモ類・フルーツ・ドライフルーツなど

参考 白米100gあたり37.1g フルーツの中ではバナナが多め(100g(約1本)あたり22.5g)

炭水化物の摂取目安量は、厚生労働省によると一日の総エネルギー量の50~65%相当が理想的だとされています。

一日の摂取エネルギーが2000kcalの場合、炭水化物から摂取するエネルギー量は1000~1300kcalとなります。1g=4Kcalで計算すると250g~325gということになります。

糖質

糖質はでんぷんなどに多く含まれており、でんぷんはブドウ糖の集合体なので分解するとブドウ糖になります。

糖質は消化酵素によりブドウ糖に分解、吸収され、血液を通して細胞に運ばれます。

そのブドウ糖の大部分は肝臓と筋肉にグリコーゲンとして(最大約2,000Kcalほど)蓄えられます。

エネルギーが必要になった場合、グリコーゲンは再びブドウ糖に分解されてエネルギー源となります。

また、ブドウ糖は脳の唯一のエネルギー源として、昼夜問わず一定速度で消費されています。

血糖値・高血糖

血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖濃度のことです。

食べた後体内で糖に変化するまでの速度を数値化したものをGI値(グリセミックインデックス)といい、GI値が高いものは血糖値を急激に上げます。

一般に70以上が高GI、55以下が低GIとされています。

一気に大量の糖質を摂取すると、一時的に血糖値が大幅に上昇します。

高血糖を改善するため体内で大量のインスリンが分泌され、結果的に血糖値は急降下します。

食後に眠たくなったりぼーっとするのはこの血糖値の急降下が原因の可能性があります。この血糖値の急上昇・急降下は血糖値スパイクと呼ばれます。

厳密には、インスリンの分泌が遅い(体質の)ため血糖値が上がってしまう→遅れてインスリンが大量分泌されるため急降下する、ということのようです。

つまり糖質代謝が良い=インスリン分泌能力が高い人は、高血糖になりにくいため、あまり気にする必要は無い可能性があります。

ただし日本人は欧米人よりもインスリンの分泌能力が弱いといわれていますので、基本的には注意しておくべきでしょう。

食後の高血糖・インスリンの大量分泌は、細胞に糖質をため込む働きをするため、肥満の原因になります。

また余った糖がからだのタンパク質と結合して、筋肉や肌を劣化させる「糖化」を引き起こします。

血糖を調整するインスリンの効きが悪くなり血糖が下がらなくなる、糖尿病の原因となります。

なお、食後の軽い運動で血糖値を下げる効果があるようですが、運動習慣のあるアスリートでも(個人差はあるものの)血糖値スパイクは起こる現象です。

- 食物繊維やビタミンB1 と一緒に糖質を摂取する

- 低GIの食品を中心に摂取する(食品例:春雨・全粒粉パン・オールブランシリアル・オートミール・玄米など)

- 食後に軽い運動をする

逆に高GI食品の代表は食パン・フランスパン・菓子パン・白米・うどん・餅

(うどんがGI値80、それ以外は85以上とかなり高いもの。炭水化物は白より茶色を、と言われています。)

お砂糖(グラニュー糖・白砂糖・三温糖など)はGI値100以上ですが、高カカオチョコレートは低GIになるものもあるようです(明治『チョコレート効果カカオ72%』はGI値29と公表されています)。

脂質

過剰摂取は肥満や糖尿病の原因となりますが、本来は細胞やホルモンの材料であり、人間の生命活動には欠かせないものです。

脂質は1gあたり9Kcalのエネルギーとなります。

食品例:油、肉類・魚類・バター・ナッツ類など

速いペースで走る際には糖質が主要なエネルギー源となり、ウォーキングやジョギングでは脂質が使われる割合が大きくなるとされています。

なお、体脂肪1㎏のエネルギー量は約7,000Kcal(フルマラソン3回分くらい)と言われている。

ダイエット視点では、体脂肪のみをエネルギー源として走ったと仮定しても、1㎏減らすためには7,000Kcal消費しなければならないということになります。

逆に、エネルギー効率から言うと、たった1㎏の体脂肪で7,000Kcalものエネルギーを生み出せるということになります。

厚生労働省によると、1日の脂質摂取量の目安は、総摂取カロリーの20~30%とされています。

一日の摂取エネルギーが2000kcalの場合、脂質から摂取するエネルギー量は400~600kcalとなります。1g=9Kcalで計算すると44g~66gということになります。

脂質の分類

脂質は大きく

飽和脂肪酸(ラード・牛脂・バターに多く含まれる)

不飽和脂肪酸(魚油や植物油に多く含まれる)

に分類されます。

不飽和脂肪酸は

一価不飽和脂肪酸(オメガ9系)

多価不飽和脂肪酸(オメガ6系・オメガ3系)

に分類されます。

「多価不飽和脂肪酸」は体内で合成できないため必須脂肪酸と呼ばれ、食事から摂取する必要があります。

飽和脂肪酸は、摂取しすぎると血中総コレステロールが増加し、健康に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。

コレステロール値を正常に保つには5大栄養素をバランスよく摂取すること、また豆類・食物繊維を積極的にとることが良いとされています。

現代人の食事はオメガ6過多・オメガ3過少の傾向があるといわれています。

オメガ3には生体内のエネルギー工場であるミトコンドリアの機能を向上させ、抗酸化作用があるといわれています。

オメガ3はイワシ・サバなどの青魚に多く含まれますので積極的に食べるようにしましょう。

トランス脂肪酸について

トランス脂肪酸が体に悪いというのはよく言われていることです。

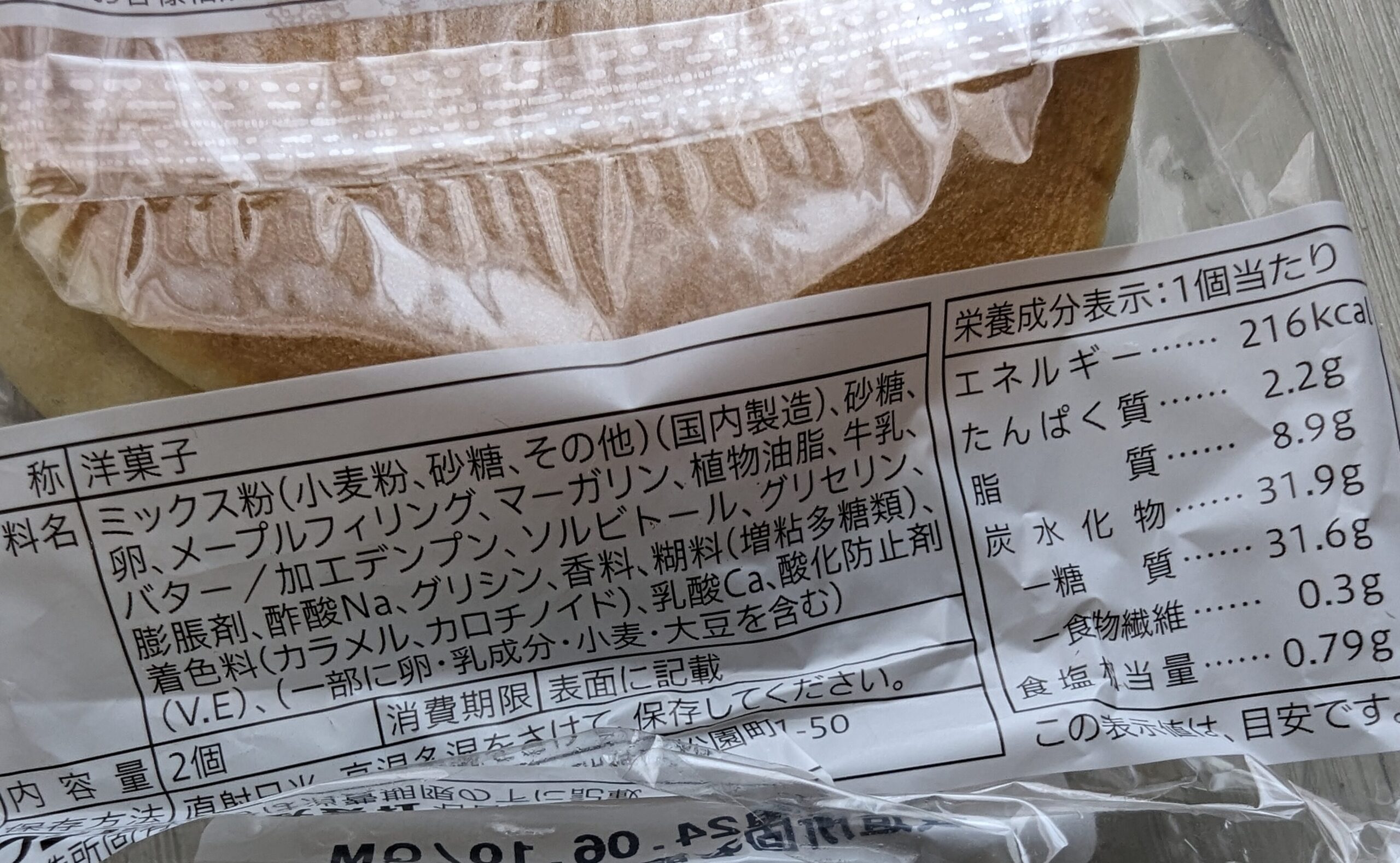

トランス脂肪酸は脂質を構成する成分の一つで、天然のもの(牛乳・バター・牛肉などに含まれる)と工業的にできるもの(マーガリン・菓子パン・ドーナッツなどに含まれる)があります。

トランス脂肪酸はそもそもからだに必要なものではないとされていて、特に工業的なトランス脂肪酸は狭心症・心筋梗塞などの病気につながるとされています。

マーガリン・ファットスプレッド・ショートニング・ホイップクリームなどの植物油脂

これらを原料とするケーキ・シュークリーム・菓子パン

成分表示欄には植物油脂・加工油脂と表記がある場合が多いようです。

※植物油脂…本来常温で液体、水素添加で固形化する際にトランス脂肪酸が発生する

タンパク質

筋肉・内臓・皮膚などからだを作るのに必要な栄養素です。

体内に摂取されたたんぱく質はアミノ酸に分解されて使われます。

タンパク質が不足すると疲れやすくなったり免疫力が低下したりします。

タンパク質を過剰摂取すると尿として排出するため腎臓に負担がかかり、また排出の際カルシウムの排出量も増えて骨粗しょう症リスクが高まります。

タンパク質の摂取量の目安は体重1㎏あたり1g(体重50㎏の人で50g)、アスリートで1㎏あたり2g程度とされています。

タンパク質の分類

動物性タンパク質:肉類・卵・魚介類・乳製品などに含まれます。

植物性タンパク質:豆類・穀類・キノコ類・海藻などに含まれます。

動物性タンパク質は必須アミノ酸9種類をすべて含んでいるものが多く、吸収率も97%(植物性タンパク質は84%)と高いです。

アミノ酸の分類

アミノ酸は必須アミノ酸9種類と非必須アミノ酸11種類に分類されます。

必須アミノ酸: イソロイシン・ロイシン・バリン(この3つをBCAAという)・ヒスチジン・フェニルアラニン・トリプトファン・リジン・メチオニン・スレオニン

非必須アミノ酸: アスパラギン酸・グルタミン酸・アスパラギン・グルタミン・アルギニン・チロシン・グリシン・アラニン・シスチン・セリン・プロリン

必須アミノ酸は体内で合成できないため、食品から摂取する必要があります。

必須アミノ酸のバランスの良いタンパク質を良質タンパク質といい、9種類バランスよくとらなければ体内での利用効率が下がるといわれています。

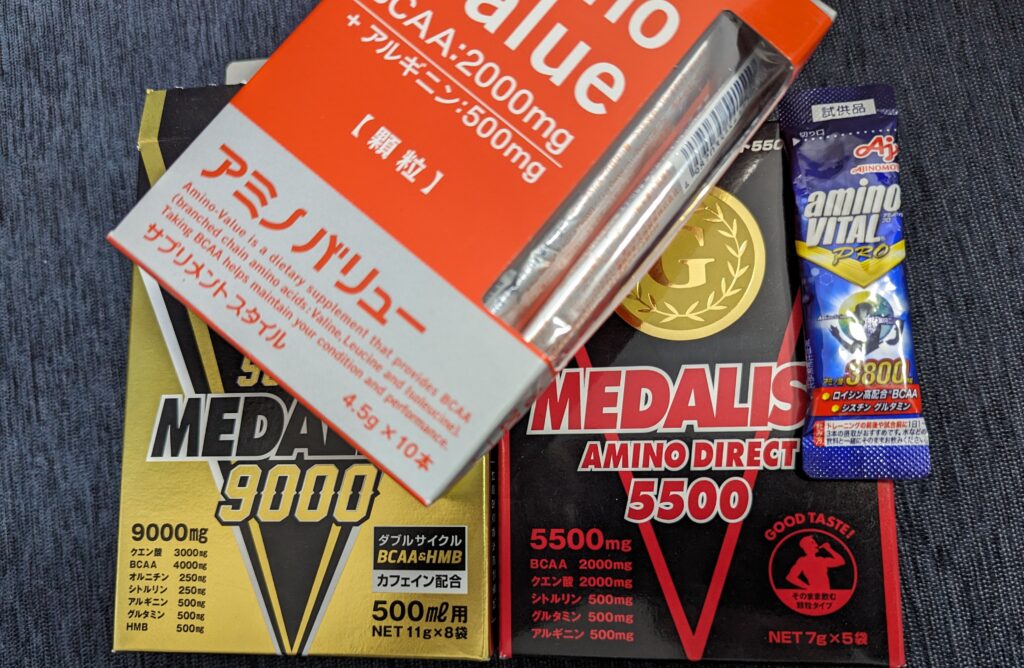

BCAAとは

BCAAとは、必須アミノ酸のうち、イソロイシン・ロイシン・バリンを指す言葉。 筋肉のエネルギー源となり、筋肉のコンディションを保つ、持久系のアミノ酸です。

マグロ・カツオ・アジ・サンマ・牛肉・鶏肉・卵・大豆・チーズなどに含まれます。

継続的な摂取で持久的運動パフォーマンスの向上、疲労感・筋肉痛の軽減に効果があるとされています。

ビタミン

ビタミンはカロリーにはなりませんが、からだに必要な栄養素です。

基本的な役割として、からだが問題なく働けるようにしたり、他の栄養素を無駄なく使う助けになったり、代謝をスムーズにしたり、免疫を高めたり、肌や髪の状態を浴したり、老化や生活習慣病の原因となる活性酸素を除去する働き(抗酸化作用)などがあります。

ビタミンの分類

13種類あり、水溶性と脂溶性に分類されます。単体で働く場合も、共同で働く場合もあるため、バランスよく摂取する必要があります。

水溶性:2~3時間で尿として排出され、体内に貯蔵できません。

ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン

脂溶性:油と一緒にとると吸収されやすい性質があります。排出されにくく肝臓に貯蔵され、摂りすぎると過剰症になる可能性があります。

ビタミンA、D、E、K、

ランナーが特に意識しておくべきビタミン

ビタミンB1

糖質の代謝や疲労回復に必要です。運動によりエネルギー代謝が増えると必要量が増します。

不足するとエネルギー効率が落ちて疲れやすくなりガス欠の原因になります。

食品例:豚肉・ナッツ・大豆・モロヘイヤ・ほうれん草

ビタミンB2

糖質・タンパク質、特に脂質の代謝に役立ちます。美肌作りにも必要とされます。

ゆっくり走る時には脂質をエネルギー源とする割合が増えるため、ビタミンB2の消費も増えることになります。

食品例:納豆・ブロッコリー・ウナギ・牛乳・卵

ビタミンC

腱や靭帯の結合組織成分であるコラーゲンの合成にかかわります。

鉄の吸収を高めたり、抗酸化作用があります。ストレス緩和・免疫力向上、発がん物質の抑制、アンチエイジングなどに効果があるとされています。

食品例:緑黄色野菜・フルーツなど

ピーマン(含有量が多いのは赤・青・黄)・バナナ・ケール青汁・ブロッコリー

※熱に弱く、水に溶けやすいため調理方法に注意が必要

ミネラル

ミネラルとは、人間のからだに微量に存在する栄養素です。

必要量はわずかですが、体内で合成できないため食べ物から摂取する必要があります。

役割としては骨・歯などのからだの構成成分になり、また筋肉や神経など生体機能の調整を行う作用があります。

ミネラルの分類

人間のからだに必要なミネラルは16種類です。

主要ミネラル(7種類): カルシウム・リン・カリウム・硫黄・塩素・ナトリウム・マグネシウム

微量ミネラル(9種類): 鉄・亜鉛・銅・マンガン・クロム・ヨウ素・セレン・モリブデン・コバルト

ランナーが意識しておくべきミネラル

カルシウム

体内のカルシウムの99%は骨や歯の形成に、残り1%は筋肉の収縮や神経伝達の調整をしているといわれています。欠乏すると骨粗しょう症のリスクにつながり、足つりや痙攣の原因となります。

食品例:小松菜・モロヘイヤ・いりごま・魚介類・牛乳・チーズ・ヨーグルト・納豆

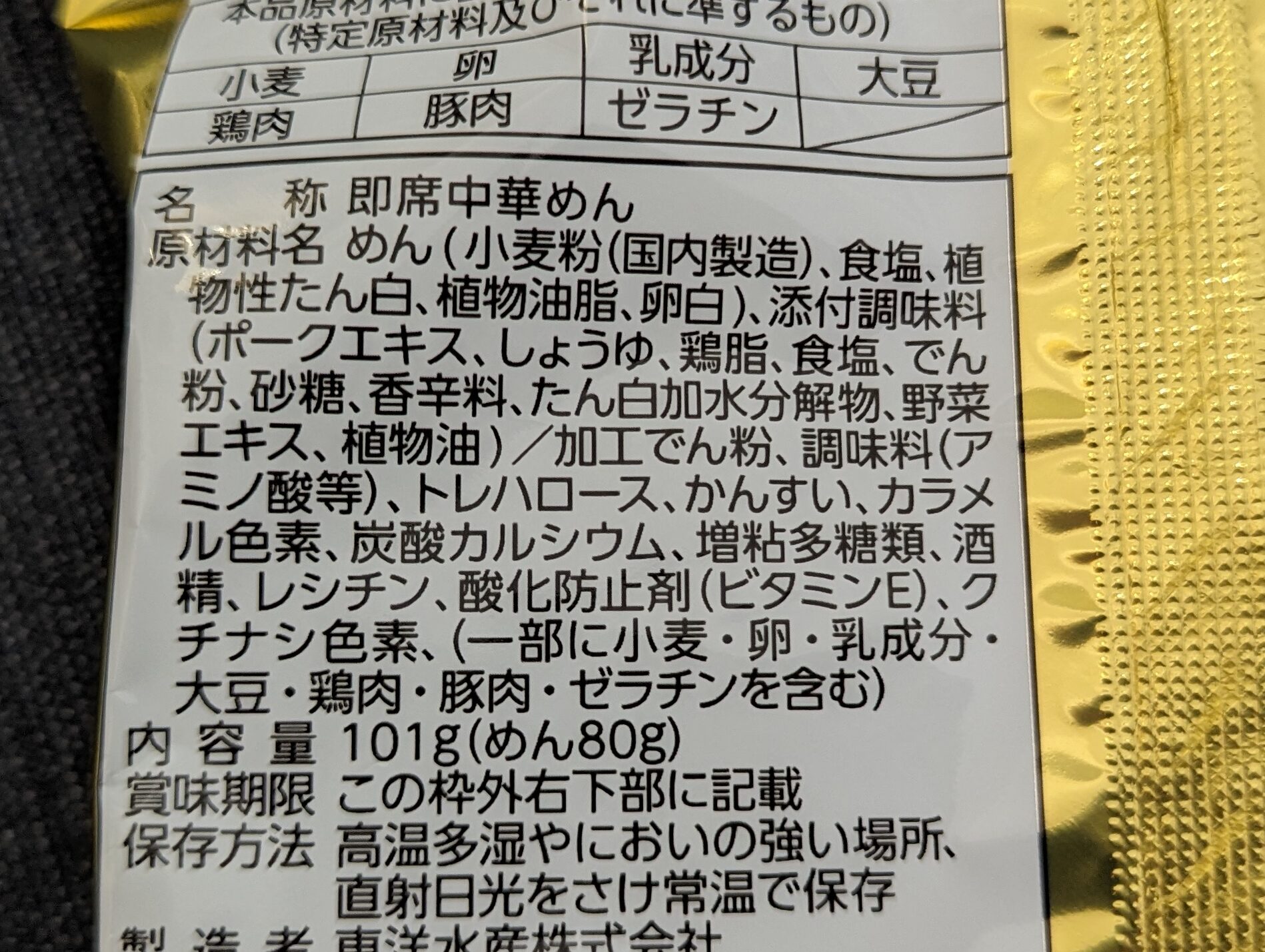

リンは骨や歯を形成する人体に必要なミネラルですが、通常不足することはありません。

インスタント食品や加工食品の添加物に多く使用されており、過剰摂取になりがちです。

リンを過剰摂取すると、カルシウムと結びつきリン酸カルシウムとして排出されるため、カルシウム不足の原因となります。

鉄

鉄はタンパク質と結合して、ヘモグロビン(酸素を運ぶ役割を担う)の材料となります。

鉄が不足すると、酸素運搬能力が低下することによる体力の低下、鉄欠乏性貧血の原因となります。

動物性のヘム鉄と植物性の非ヘム鉄の2種類に分類されます。

ヘム鉄は吸収率が良く、他の食品と一緒に摂っても吸収を妨げられません。

非ヘム鉄は吸収率が低く、一緒に摂ると吸収率が下がる食品がありますが、タンパク質・ビタミンC・クエン酸などと一緒に摂ると吸収率が上がるとされています。

食品例(ヘム鉄):レバー・いわし・かつお・まぐろ・赤身の肉(牛・豚)・鶏肉 など

食品例(非ヘム鉄):納豆・小松菜・枝豆・ひじき・水菜・ほうれん草・貝類 など

カルシウムも鉄も、発汗時に汗から失われるため、長距離走をする方は標準必要量の2倍ほど摂った方が良いとされています。

なお、塩素・ナトリウムは塩から摂取できるミネラルですので、一般的に不足することはありません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ダイエットで食べる量を減らすのは簡単ですが、必要なエネルギーやバランスを失っては少なくとも健康目的であれば意味がありません。筋肉量が減って代謝が悪くなれば、ダイエットをやめたときにリバウンドが来るのも当然です。

そこで個人的な結論は

バランスよくいろんなものを食べて、運動しましょう。

ということになります。

極端な健康法やダイエット法は目を引きますが、実はこれがほとんどの専門家の結論ではないでしょうか。

ランナーの方であれば過度に制限する必要はありません。

ただし炭水化物(糖質)についてはGI値を確認して、急な高血糖には注意しましょう。

食後に眠たくなったりぼーっとしたり、パフォーマンスが落ちている場合は注意が必要です。

スイーツ・菓子パンなどおやつがメインにならないようにしましょう。

そこで必要カロリーを摂って、メインの食事を抜いたりするとバランスは大きく崩れます。

またトランス脂肪酸・加工油脂などは結構いろんなものに入っています(量まではわかりません)。

インスタント食品など加工食品メインになっている方は成分表示もたまには見てみましょう。

キノコ類にはビタミンやカリウム、食物繊維が含まれていますし、海藻類にもビタミンや食物繊維、様々なミネラルが含まれています。

以上のポイントを考えて、1週間に数回は和食をしっかり摂れるようにするのがおすすめです。

洋食・外食・揚げ物メインの食事になっている方はぜひ検討してみてください。

簡単で必要な栄養素が含まれた料理がたくさんあり、バランスをとるのに最適です。

- ごはん

- 焼き魚・刺身・缶詰の魚

- 豚肉と野菜の一品

- うなぎ

- 玉子焼き

- 納豆

- 味噌汁(わかめやキノコ・野菜・豆腐)

- もずく・ひじき

- にぼし・じゃこ

- 酢の物

- 梅干し

- 大豆の煮もの

塩分は必要に応じてコントロールしましょう。ランナーの方は大量発汗時は塩分補給も必要です。

おいしくいろんなものを食べて、健康なからだを手に入れましょう。